На похоронах мужа ко мне подошёл седой мужчина и прошептал: «Теперь мы свободны». Это был тот, кого я любила в двадцать лет, но судьба нас разлучила.

Земля пахла скорбью и сыростью. Каждый камень, положенный на крышку гроба, отдавало глухим стуком под ребрами.

Пятьдесят лет. Целая жизнь, пройденная с Дмитрием Арсеньевичем. Жизнь, наполненная тихим уважением, привычкой, переросшей в нежность.

Я не плакала. Слёзы высохли ещё ночью, когда я сидела у его постели, держала остывающую руку и слышала, как дыхание становилось всё реже, пока не замолчало окончательно.

Сквозь чёрную вуаль я видела сочувствующие лица родных и знакомых. Пустые слова, формальные объятия. Мои дети, Кирилл и Полина, держали меня под руки, но я почти не чувствовала их прикосновений.

И вдруг ко мне шагнул он. Седой, с глубокими морщинами у глаз, но с той же прямой спиной, которую я помнила. Он наклонился к уху, и его шепот, знакомый до дрожи, пронзил пелену горя.

Злата. Теперь мы свободны.

На миг я перестала дышать. Запах его одеколона сандал и хвойный лесной аромат ударил в виски.

В этом запахе смешалось всё: наглость и боль, прошлое и неуместное настоящее. Я подняла глаза. Андрей. Мой Андрей.

Мир качнулся. Густой аромат ладана сменился запахом сена и грозового дождя. Мне снова двадцать.

Мы бежали, держась за руки. Его ладонь горячая, сильная. Ветер трепал мои волосы, а его смех тонул в стрекоте кузнечиков. Мы ускользали от моего дома, от будущего, расписанного на годы вперёд.

Этот Соколов тебе не пара! гремел голос отца, Константина Матвеевича. У него ни гроша за душой, ни положения в обществе!

Мать, София Андреевна, скрещивала руки, глядя с укоризной.

Одумайся, Злата! Он погубит тебя.

Я помню свой ответ, тихий, но твёрдый, как сталь.

Мой позор жить без любви. А ваша честь клетка.

Мы нашли её случайно: заброшенную избушку лесника, вросшую в землю по самые окна. Она стала нашим миром.

Шесть месяцев, сто восемьдесят три дня безудержного счастья. Мы рубили дрова, носили воду из колодца, читали при свете керосиновой лампы одну книгу вдвоём. Было трудно, голодно, холодно, но мы дышали одним воздухом.

Однажды зимой Андрей сильно заболел. Он лежал в бреду, горячий, как печь. Я отпаивала его горькими травами, меняла ледяные компрессы на лбу и молилась всем богам, которых знала.

Тогда, глядя в его осунувшееся лицо, я поняла: это моя жизнь, которую я выбрала сама.

Мы нашли нас весной, когда подснежники пробились сквозь талый снег.

Не было криков, не было борьбы. Трое хмурых мужчин в одинаковых пальто и мой отец.

Игры закончились, Злата, сказал он, будто речь шла о проигранной партии в шахматы.

Андрея держали двое. Он не рвался, не кричал, лишь смотрел на меня. В его взгляде была боль, что почти задохнула меня, взгляд, обещавший: «Я найду тебя».

Меня увезли. Яркий лесной мир сменился тусклыми, пыльными комнатами отцовского дома, где пахло нафталином и несбывшимися надеждами.

Молчание стало главным наказанием. Никто не повышал голос, меня просто перестали замечать, словно я стала предметом мебели, который скоро увезут.

Через месяц отец вошёл в мою комнату, не глядя на меня, глаза устремлены в окно.

В субботу к нам придёт Дмитрий Арсеньевич с сыном. Приведи себя в порядок.

Я ничего не ответила. Какой смысл?

Дмитрий оказался полной противоположностью Андрея: спокойный, немногословный, с добрыми, усталыми глазами. Он говорил о книгах, о работе в конструкторском бюро, о планах на будущее, где не было места безумствам и побегам.

Наша свадьба прошла осенью. Я стояла в белом платье, как в саване, механически отвечала «да». Отец был доволен получил то, чего хотел: правильного зятя, правильную партию.

Первые годы с Дмитрием напоминали густой туман. Я жила, дышала, делала чтото, но будто не приходила в сознание. Я была послушной женой: готовила, убирала, встречала его с работы. Он ничего не требовал, был терпелив.

Ночами, когда он думал, что я сплю, я ощущала его взгляд. В нём не было страсти, но бесконечная, глубокая жалость, от которой болело больше, чем от отцовского гнева.

Однажды он принес мне ветку сирени, вошёл в комнату и тихо сказал:

На улице весна.

Я взяла цветы, их горьковатый аромат заполнил комнату. В тот вечер я впервые заплакала после долгих месяцев. Дмитрий сел рядом, не обнимая, не утешая, просто был рядом. Его молчаливая поддержка оказалась сильнее тысячи слов.

Жизнь шла своим чередом. Родились сын Кирилл и дочь Полина. Дети наполнили дом смыслом, и лёд в моей душе начал таять.

Я научилась ценить Дмитрия: его надёжность, спокойную силу, доброту. Он стал другом, опорой. Я полюбила его не первой, обжигающей любовью, а тихой, зрелой, выстраданной.

Но Андрей не уходил. Он приходил во снах, мы снова бегали по полю, снова жили в нашей избушке.

Я просыпалась с мокрыми от слёз щеками, а Дмитрий, не произнося ни слова, лишь крепче сжимал мою руку. Он всё знал и всё прощал.

Я писала Андрею десятки писем, которые так и не отправила, сжигала их в камине, наблюдая, как огонь пожирает слова, предназначенные другому. Не пыталась узнать о нём боялась разрушить хрупкий мир, который построила.

Теперь он стоял на похоронах моего мужа. Время стерло юношеские черты, но не изменило глаз они оставались пронзительными.

Когда все разошлись, он остался у окна, глядя на темнеющий сад.

Я искал тебя, Злата.

Голос стал ниже, с хрипотцой.

Я писал тебе каждый месяц в течение пяти лет. Твой отец возвращал письма нераспечатанными.

Он повернулся ко мне.

А потом я узнал, что ты вышла замуж.

Воздух стал плотным, тяжёлым. Каждое его слово оседало пылью на портрете Дмитрия, стоявшем на каминной полке. Пять лет, шестьдесят писем, которые могли всё изменить.

Мой отец начала я, но голос оборвался. Что сказать? Что он сломал две жизни, действуя из лучших побуждений?

Он пришёл ко мне через неделю после того, как нас разлучили, поставил условие: я уезжаю навсегда и не связываюсь с тобой. Взамен он не пишет заявление за похищение дочери. Бред, но в двадцать лет я испугался за тебя.

Я слушала, представляя картину: Константин Матвеевич с тяжёлым подбородком, двадцатилетний Андрей, растерянный, но сохраняющий достоинство.

Я уехал на Север, устроился в геологоразведку. Писал на адрес тёти, думал, что так надёжнее. Отец предвидел всё. Экспедиции длились по дватри года, а когда вернулся через пять, было уже поздно.

Комната, где я прожила пятьдесят лет с Дмитрием, вдруг стала чужой. Стены, пропитанные нашей жизнью, молча наблюдали. Кресло, в котором Дима любил читать, столик, где мы играли в шахматы всё было настоящим, но призрак из прошлого всё пошатнул.

А ты? спросила я, боясь ответа.

Я? Я жил, работал в тайге, пытался забыть, но не вышло. Потом встретил женщину, врача в экспедиции, женился, у нас двое сыновей, Петр и Алексей.

Он произнёс это без пафоса, и простота резала больнее всего. Мой сон, где он один ждал меня, разбился на тысячи осколков.

Её звали Катя, умерла семь лет назад от болезни. Сыновья выросли, разъехались. Я вернулся в город год назад.

Целый год? вырвалось у меня. Почему ты

Что я мог бы сделать? Прийти в твой дом?

Я видела его несколько раз: в парке, у театра, ты шла с мужем, говорили тихо, выглядела спокойной, умиротворённой. Я не имела права разрушать это.

Зачем ты пришёл сегодня? перебила я.

Я увидел некролог в газете, фамилия твоего мужа я понял, что должен прийти. Не требовать, а закрыть дверь или открыть её.

Он сделал шаг ко мне.

Злата, я не прошу тебя забыть свою жизнь. Я вижу, что ты была счастлива.

И твой муж лицо хорошего человека. Я просто хочу знать, остался ли в тебе хоть уголёк от того костра в избушке лесника?

Я смотрела на него, на седого мужчину, в котором едва угадывался юный бунтарь, и на портрет Дмитрия, спокойное лицо которого было как родная земля.

Один подарил мне полгода огня, за который я расплачивалась всю жизнь. Другой пятьдесят лет тепла, которое я оценила слишком поздно.

Я не знаю, ответила честно. Я не знаю, Андрей. Всё, что я знаю, сегодня я похоронила мужа и любила его.

Он кивнул, и в его глазах промелькнуло понимание, не обида, а именно понимание.

Я приду через сорок дней, если позволишь.

Он ушёл, звук закрывающейся двери не принёс облегчения. Дом, опустевший после поминок, наполнился гулкими вопросами.

Сорок дней. В православии такой срок отмеряется душе, чтобы проститься с земным миром. Для меня это время стало шансом разобраться с внутренними мирами.

Первая неделя я разбирала вещи Дмитрия. Его любимый свитер всё ещё хранил слабый запах табака, очки на рабочем столе, недочитанную книгу. Каждая вещь кричала о тихой, размеренной жизни.

В ящике стола нашла шкатулку, где лежали засохшие цветы, билет в кино с первого свидания и небольшая выцветшая фотография, на которой мне было двадцать один. Я смотрела в объектив почти враждебно, без тени улыбки.

Дни шли. Дети звонили, приезжали, привозили продукты, их забота лишь усиливала чувство вины.

Однажды Полина обняла меня и сказала:

Мама, мы знаем, тебе тяжело. Папа так тебя любил, он всегда говорил, что ты лучшее в его жизни.

Её слова сделали меня ещё горше. Я предавала память о нём каждым воспоминанием об Андрее.

Я перестала спать, ночами сидела в кресле, глядела в тёмный сад. Два образа стояли передо мной: жгучая страсть юности и тихая река зрелости. Можно ли их сравнить? Можно ли выбрать? Всё равно, что выбрать между солнцем и воздухом жизнь в обоих.

Я поняла, что Андрей ошибся в главном. Он спросил, остался ли уголёк от костра. Да, уголёк остался. Но за пятьдесят лет Дмитрий построил вокруг него тёплый, надёжный дом, ставший частью меня. Разрушить его значит разрушить себя.

На сороковой день я проснулась с ясным ощущением правильности. Испекла поминальные блины, собрала их на стол, как учила мать, поставила фотографию Дмитрия.

После обеда вышла в сад, нужно было подрезать розы, которые так любил Дима. Холодный осенний воздух отрезвлял.

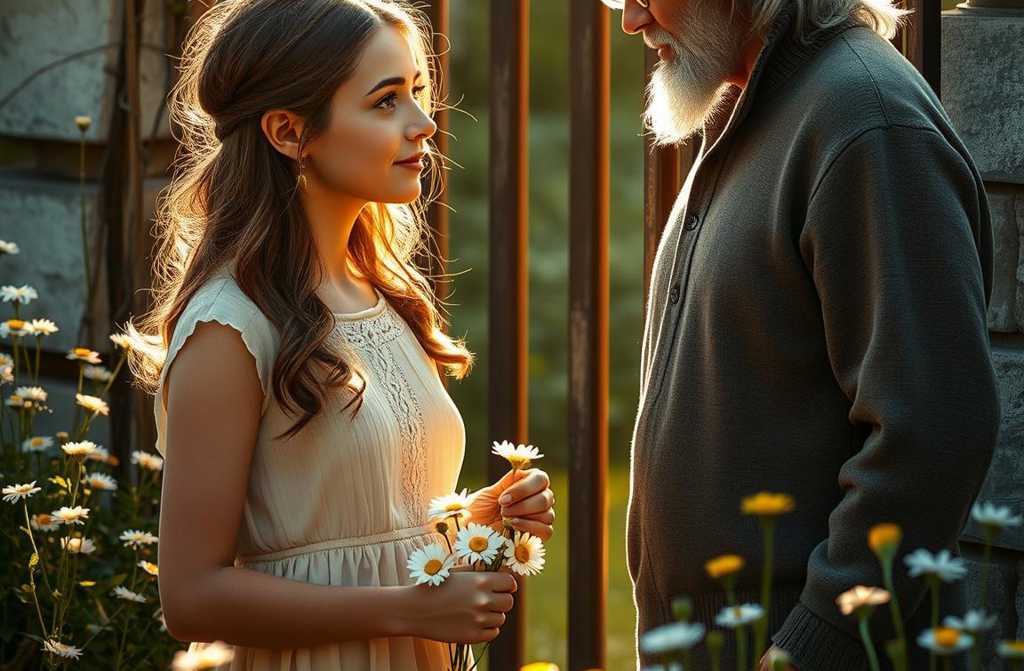

Послышался скрип калитки. На дорожке стоял Андрей, держал в руках букет полевых ромашек, как те, что дарил в избушке.

Он сделал шаг, потом ещё один. Я не двинулась, лишь крепче сжала в руке садовые ножницы.

Здравствуй, Злата.

Здравствуй, Андрей.

Он протянул цветы, я не взяла.

Спасибо, они красивы, но не нужны.

В его глазах отразилась боль, та же, что и пятьдесят лет назад.

Я любила своего мужа, сказала я тихо, но твёрдо.

Он был моей жизнью, я не предам его память. Тот путь, о котором ты говорила, зарос давно. Там теперь другой сад, и я буду за ним ухаживать.

Я повернулась и пошла к дому, не оглядываясь. Слышу, как он стоит за спиной, но молчит.

В дверях я всё же обернулась. Он всё ещё стоял, положил ромашки на скамейку, развернулся и ушёл к калитке.

Я закрыла дверь, подошла к портрету Дмитрия, долго смотрела в его добрые, понимающие глаза. Впервые за сорок дней я улыбнулась. Путь не открылся, но был пройден, и я была дома.

Пять лет спустя. Скамейка в саду, где Андрей положил ромашки, теперь обжита внуками. Они оставляют на ней игрушки, недочитанные книги и секреты. Я больше не сажусь на неё одна.

Время удивительный лекарь. Оно не стирает шрамы, но разглаживает их, превращая в тонкие серебристые нити на ткани жизни. Горечь от потери Дмитрия превратилась в светлую, тихую печаль и огромную благодарность.

Дом снова наполнился жизнью, смехом правнуков, ароматом яблочного штруделя по выходным. Об Андрее яIn the quiet hush of twilight, I felt his gentle presence linger like the scent of pine, and understood that love, once set free, never truly leaves.